Geschichte

Die umfangreiche Maschinenbauproduktion der bereits 1859 gegründeten Škoda-Werke legte den Grundstein für die heutige erfolgreiche Entwicklung von Škoda Group.

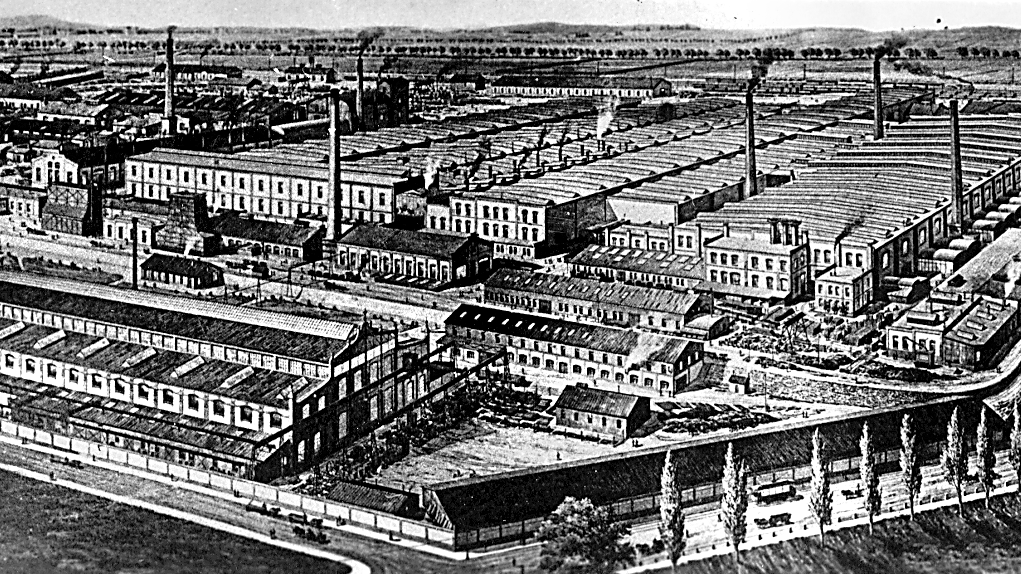

1859 gründete Graf Wallenstein-Vartenberk eine Filiale seiner Gießerei und Maschinenfabrik in Pilsen. Im Jahr 1866 nahm er in dieser Fabrik mit mehr als hundert Arbeitern als Chefingenieur die Arbeit auf, 1869 wurde die Fabrik von Emil Škoda, einem dynamischen Unternehmer und erfahrenen Maschinenbauingenieur gekauft. Bald erweiterte er sein Werk und gründete in den 80er Jahren ein für die damalige Zeit überaus modernes Stahlwerk, das Gussteile mit einem Gewicht von mehreren zehn Tonnen liefern konnte. Stahlguss- und später auch Schmiedeteile für große Passagier- und Kriegsschiffe wurden neben den Zuckerfabriken zum wichtigsten Exportgeschäft der Škoda-Fabrik.

1899 wurde das stetig wachsende Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, und noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges avancierten die Škoda-Werke zur größten Rüstungsfabrik in Österreich-Ungarn. Sie versorgten sowohl die Marine als auch die Bodentruppen, hauptsächlich mit schweren Geschützen und Munition. Es wurden nicht nur Gussteile exportiert, von denen vor allem die Rohrleitungen für das Kraftwerk an den Niagarafällen und die Schleusen des Suezkanals zu nennen wären, sondern auch Maschinen für Zuckerfabriken in der Türkei, Brauereien in ganz Europa und Artilleriematerial für den Fernen Osten und Südamerika. Die Kriegsjahre 1914-1918 brachten einen Rückgang der Friedensproduktion mit sich. Für den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten wurden beträchtliche Mittel aufgewendet. Zu dieser Zeit kontrollierten die Škoda-Werke bereits eine Reihe von Unternehmen mit Nicht-Waffenproduktion in den böhmischen Ländern und im Ausland. Im Jahre 1917 zählte man in Pilsen bereits 35.000 Beschäftigte.

Nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 wurde das Unternehmen unter den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der Nachkriegszeit von einem reinen Rüstungsunternehmen in einen multidisziplinären Konzern umgewandelt. Das Produktionsprogramm umfasste neben den traditionellen auch eine Reihe neuer Bereiche, wie z. B. die Herstellung von Dampf- und später von Elektroloks.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stellte Škoda Achsen, Kettenräder, Reifen und Radsätze für Lokomotiven her. Nach und nach wurde die Produktion auf andere wichtige Lokomotiventeile, wie z. B. Dampfzylinder, ausgeweitet. Obwohl das Škoda “Lokomotivenwerk” erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde, konnten bereits 1917 und 1918 erste Erfahrungen gesammelt werden, als in Pilsen Lokomotiven für die Staatsbahnen repariert wurden. Die Produktion von Lokomotiven der Škoda-Bauart begann mit einer Bestellung der ČSD von 20 Lokomotiven der Baureihe 270 und 10 Lokomotiven der Baureihe 170. Gleichzeitig wurde der erste Exportauftrag von 50 Lokomotiven für die rumänischen Staatsbahnen erteilt.

Die erste produzierte Lokomotive des Werks mit der Bezeichnung 1 Lo, Baureihe 270 ČSD, wurde am 11. Juni 1920 an den Kunden übergeben. Die Produktion lief recht schnell an, sodass schon am 13. September 1921 die 100. Die Produktion lief recht schnell an, sodass schon am 13. September 1921 die 100. Lokomotive (Typ 5 Lo für die rumänischen Staatsbahnen) übergeben werden konnte.Der große Erfolg der Lokomotive führte dazu, dass sie in kürzester Zeit nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Afrika und Südamerika auf den Markt kam.

Im Jahr 1928 lieferte Škoda beispielsweise Schmalspurlokomotiven nach Kolumbien. Ein weiterer wichtiger Auftrag ging in die Mandschurei, wo die Zufriedenheit mit den Škoda-Lokomotiven den Weg durch Nordchina nach Südchina ebnete. Eine Reihe von Aufträgen ging auch nach Indien, sei es für Schmalspur- oder für Breitspurlokomotiven. Škoda wurde auch ein wichtiger Lieferant für die Litauischen Staatsbahnen, die in der Zwischenkriegszeit mehrere Lokomotivtypen kauften.

1923 wurde das inzwischen weltberühmte Markenzeichen – ein geflügelter Pfeil in einem Kreis – in das Handelsregister eingetragen. 1926 wurden die ersten Dreifach-Schnellzuglokomotiven der ČSD nach eigener Konstruktion, Typ 6 Lo, Baureihe 534.0, gebaut, die zur Entwicklungsgrundlage für den Bau weiterer Typen (Baureihe 386.0, 475.0, 498.0) wurden. Hinsichtlich diesesa Typs kam es zu häufigen Bestellungen , sodass es Mitte der 1950er Jahre bei CSD keinen anderen Typ in dieser Anzahl gab. Es versteht sich von selbst, dass an den Lokomotiven der Reihe 534.0 der ČSD bei wiederholten Lieferungen viele Neuerungen und Verbesserungen getestet wurden.

1926 verließ die erste dreiköpfige Schnellzuglokomotive der Baureihe 387.0, Typ 10 Lo, mit dem Spitznamen Mikado, das Werk in Pilsen. Insgesamt 43 Lokomotiven dieses Typs wurden zwischen 1926 und 1937 gebaut, sie stellten den Höhepunkt der damaligen Entwicklung dar, der durch ihre künstlerische Schönheit noch verstärkt wurde. Die Mikado-Lokomotiven dienten dann als Entwicklungsgrundlage für den Bau weiterer Typen von Dreifachlokomotiven für die ČSD (Serien 475.0, 486.0, 498.0).

Für die Strecke Košice-Bohumín war es notwendig, Lokomotiven mit einer höheren Zugkraft zu bauen, so entstand die Baureihe 31 Lo, Serie 486.0 ČSD, die in den Jahren 1934-1936 in Produktion war. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kamen Aufträge für Lokomotiven noch aus Südafrika, Ägypten und Litauen. Es waren dann die Lokomotiven für Litauen, die den Höhepunkt der Vorkriegszeit der ŠKODA Dampflokomotiven markierten.

Neben der Entwicklung von Dampflokomotiven wurden in Pilsen auch Konstruktionsarbeiten an Elektrolokomotiven durchgeführt. 1927 wurden für die Prager Bahnhöfe die ersten Schnellzug-Elektrolokomotiven der Baureihe E 486.0 gebaut, die dann bis 1964 im Einsatz waren. Im gleichen Jahr wurden zwei Elektrolokomotiven der Baureihe E 424.0 für den Güterverkehr und für den Rangierdienst auf den Prager Bahnhöfen gebaut. Eine von ihnen ist jetzt Teil des Techmania Science Centers in Pilsen. Die Parameter dieser Lokomotiven waren zu jener Zeit bemerkenswert, da die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken weltweit noch in den Kinderschuhen steckte. Die Elektrifizierung der Eisenbahnen beschränkte sich auf die Prager Bahnhöfe. Die geplante Elektrifizierung der Strecke Prag-Zdice-Plzeň wurde nicht realisiert. Bis 1945 wurden insgesamt 20 Elektroloks verschiedener Typen für industrielle Zwecke gebaut, die meisten davon mit Batterieantrieb.

1927 wurde die Produktion von Schienenfahrzeugen um Motorwagen mit Verbrennungsmotor erweitert. Dabei handelte es sich um verschiedene Typen von diesel-elektrischen Kraftfahrzeugen mit zwei und vier Achsen. Abgerundet wurde deren erfolgreicher Einsatz durch die Bestellung von leistungsstarken vierachsigen Schnelltriebwagen der Baureihe M 274.0. Die ungemein beliebten Wagen wurden “Blauer Pfeil” genannt und bis 1936 ausgeliefert, sie waren damals die zuverlässigsten Kraftfahrzeuge der ČSD. 1934 wurden für die türkischen Eisenbahnen leichte Schienenbusse bestellt.

Seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stellt das Werk Doudlevce elektrische Ausrüstungen für Straßenbahnen her, sowohl für den Inlands- als auch für den Exportbetrieb. In den 1930er Jahren schrieb die Hauptstadt Prag eine öffentliche Ausschreibung für die Lieferung von Oberleitungsbussen aus und legte damit den Grundstein für einen neuen Produktionszweig bei Škoda. Der Prototyp des Obus 1 Tr wurde 1936 gebaut und noch im selben Jahr in Betrieb genommen. Zwei Jahre später wurden erneut fünf Obusse des Typs 2 Tr nach Prag geliefert.

Während der Besatzungszeit und des Zweiten Weltkrieges wurden die Škoda-Werke in den reichsdeutschen Industriekomplex eingegliedert. Die Lokomotivproduktion wurde auf Lokomotiven einheitlicher deutscher Bauart der Baureihe 50, später der Kriegsbaureihe 52 umgestellt. Zu dieser Zeit wurden auch eine Reihe von Baulokomotiven der Spurweite 900 mm des Typs 49 Lo und schwere Industrielokomotiven des Typs 1435 CS 500 gebaut. Im Jahr 1941 wurden für die damalige CMD Diesellokomotiven der Baureihe T 333.0 und Diesellokomotiven der Baureihe M 133.0 für den Betrieb mit Generatorgas gebaut.

Die Luftangriffe im April 1945 zerstörten einen großen Teil des Werks (praktisch 70 % des Werks wurden bei den Luftangriffen zerstört), aber die Produktion konnte in kürzester Zeit wieder aufgenommen werden. Im Jahr 1945 wurde der Konzern verstaatlicht. Nach und nach wurden Teile des Unternehmens von den Škoda-Werken abgetrennt, wie z. B. die Autofabrik in Mladá Boleslav, das Flugzeugwerk in Prag, Werke in der Slowakei und andere Fabriken für Lebensmittelausrüstung. Zur Hauptaufgabe wurde die Herstellung von Ausrüstungen für den Schwermaschinenbau, den industriellen Investitionsbau, den Massentransport und die Energieversorgung. Die Exporte gehen hauptsächlich in die Länder des ehemaligen sozialistischen Blocks.

Mitte Juni 1945 verließ die erste reparierte Lokomotive die Werkstore, und im Dezember wurde die erste neue Dampflokomotive der Baureihe 534.0301 ČSD gebaut. Auf die Auslieferung der 534.0 CSD folgte die 5. Serie des Typs 31 Lo, die aufgrund der vorgenommenen Änderungen bereits als Serie 498.0 CSD bezeichnet wurde. Für den Transport von schweren Personen- und Güterzügen wurde die Lokomotive Typ 57 Lo, Baureihe 475.1 ČSD, mit Brennkammer und Kocher sowie mit einem selbsttätigen Brennstoffzubringer entwickelt.

Auch nach 1945 gelang es der Lokomotivgesellschaft, Aufträge aus dem Ausland zu akquirieren, konkret aus Jugoslawien, Argentinien, der Türkei und am häufigsten aus der Sowjetunion, wohin nur Lokomotiven des Typs 64 Lo exportiert wurden, insgesamt 420 Stück.

Die Dampflokomotiven von ŠKODA gipfelten in der Entwicklung der Baureihen Typ 68 Lo, 556.0 ČSD und Typ 69 Lo, 498.1 ČSD. Bei ihrer Konstruktion wurden alle modernen Elemente verwendet. Die Baureihe 556.0 ČSD hielt auch den Rekord für die Gesamtzahl der produzierten Lokomotiven – 510 Stück Die Schnellzuglokomotive der Baureihe 498.1 ČSD markierte den Höhepunkt an Kraft und Geschwindigkeit. Auf der Teststrecke in Velim erreichte sie den tschechoslowakischen Geschwindigkeitsrekord von 162 km/h. Mit diesen Lokomotiven endete die Produktionsperiode der ŠKODA-Dampflokomotiven. Zwei Prototypen des Typs 72 Lo, Serie 464.2 ČSD, wurden gebaut, zur Serienproduktion aber kam es nicht. Zeitgleich mit den letzten Lokomotiven der Baureihe 556.0 für die ČSD wurde eine Serie von 50 Lokomotiven der Baureihe 73 Lo für Indien gebaut. Im Jahr 1958 verließ die letzte Dampflok das Werk, danach folgten nur noch Elektroloks. Insgesamt wurden hier 3.247 Dampflokomotiven gebaut.

Auch die Obus-Produktion erlebte nach 1945 einen neuen Aufschwung. Der ersten Kriegsserie des Typs 3 Tr folgten weitere Serien dieses Typs und auch neue Typen, die ihren Weg ins Ausland fanden (Polen, China, Deutschland, UdSSR, Norwegen).

Die massive Entwicklung der ŠKODA Elektrolokomotiven begann dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen mit dem Bau leistungsfähiger Abraumlokomotiven für den Tagebau, wobei eine spezielle Konstruktion von dreiteiligen Lokomotiven zum Einsatz kam, die einen zuverlässigen Betrieb auf sehr unebenen Strecken ermöglichte, da beim Verlassen der Tagebaue Steigungen von bis zu 40 % überwunden werden mussten.

Da der Betrieb von Dampflokomotiven in den bergigen Abschnitten an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt war, beschloss man, die Strecke Liptovský Mikuláš-Štrba-Spišská Nová Ves mit einem 3.000-V-Gleichstromsystem zu elektrifizieren. Nach der ersten Erprobung einer neuartigen vierachsigen Universallokomotive im Jahr 1953, die für die damalige Zeit bemerkenswerte Parameter aufwies (Gewicht 82 Tonnen, Stundenleistung 2 350 kW, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h), stand fest, dass diese Lokomotive den Anforderungen an den Transport aller Züge genügte. Auf der Grundlage der beim Betrieb der Elektroloks auf den tschechoslowakischen Eisenbahnen gewonnenen Erfahrungen wurde 1959 auch mit den Lieferungen ins Ausland begonnen, insbesondere in die UdSSR, nach Bulgarien und Polen.

Die Forderung nach einer Steigerung der Transportleistung der Eisenbahnen führte zur Entwicklung einer leistungsfähigeren sechsachsigen Lokomotive. Für die tschechoslowakischen Eisenbahnen wurde eine 3000 kW starke elektrische Güterzuglokomotive entwickelt. Für den Export: eine Gleichstrom-Hochgeschwindigkeitslokomotive mit einer Leistung von 4200 kW und einer Geschwindigkeit von 160 km/h. Sie wurde bei den sowjetischen Eisenbahnen mit der Typenbezeichnung ČS2 in Dienst gestellt. In der UdSSR mussten die Maschinen unter sehr schwierigen klimatischen Bedingungen mit Betriebstemperaturen von + 40 °C bis – 50 °C arbeiten. Trotzdem beförderten ŠKODA Lokomotiven zuverlässig Schnellzüge auf allen Strecken, die von Moskau aus in alle Richtungen bis nach Novosibirsk führen. Insgesamt wurden 1.062 Lokomotiven dieses Typs, einschließlich der modernisierten Version, ausgeliefert.

Für die polnischen Eisenbahnen wurde eine Serie von 30 achtachsigen Güterzuglokomotiven mit der Serienbezeichnung ET 40 für 3000 V Gleichstrom geliefert, die 4000 Tonnen schwere Kohlezüge von den schlesischen Bergwerken zu den Ostseehäfen transportierten.

Die Umstellung der Eisenbahnen auf ein 25 kV, 50 Hz Wechselstromsystem erforderte eine völlige Neuentwicklung von Elektrolokomotiven mit Siliziumgleichrichtern für dieses moderne Stromsystem. Im Jahr 1961 wurden auf dem ersten Abschnitt der mit Wechselstrom elektrifizierten Strecke Plzeň-Nezvěstice-Horažďovice Versuche mit Prototyp-Lokomotiven gestartet. Die mit den Prototyp-Lokomotiven gesammelten Erfahrungen führten nach und nach zur Entwicklung von vierachsigen Elektroloks mit einer Leistung von 3200 kW für die ČSD und die bulgarischen Eisenbahnen. Diese Lokomotiven waren die ersten der Welt, die einen Aufbau aus GFK besaßen. Eine sechsachsige Elektrolok mit einer Leistung von 5100 kW wurde für den Transport von 1000 Tonnen schweren Schnellzügen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h auf sowjetischen Eisenbahnen mit einer Wechselspannung von 25 kV, 50 Hz entwickelt und auf der Strecke Moskau-Kiew eingesetzt.

1974 begann die Entwicklung neuer Typen von Elektroloks der sogenannten zweiten Generation. Der erste Typ dieser Bezeichnung war die Zweistromlokomotive 55 E, Baureihe ES 499.0 ČSD mit einer Leistung von 4.000 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, die sowohl auf Wechsel- als auch auf Gleichstromstrecken fahren konnte. Sie war für den Transport von Schnellzügen auf der Strecke Prag-Bratislava vorgesehen.

Während die 1950er Jahre als die Zeit der Entwicklung der vierachsigen Lokomotiven und die 1960er Jahre als das Aufkommen der sechsachsigen Lokomotiven beschrieben werden können, standen die 1970er Jahre für den Bau von zweiteiligen achtachsigen Elektroloks, deren Produktion in den 1980er und 1990er Jahren fortgesetzt wurde. Allerdings bildeten sechsachsige Lokomotiven für die sowjetischen Eisenbahnen und die CSD bis 1986 das Produktionsprogramm des Werks.

Für die Strecke St. Petersburg – Moskau wurden achtachsige Schnellzuglokomotiven vom Typ 66 E mit einer Stundenleistung von 8.400 kW für eine Betriebsgeschwindigkeit von 200 km/h und einem Gewicht von 185 Tonnen geliefert. Die Sowjetunion war der mit Abstand größte Abnehmer von Elektroloks. Von den 4.000 produzierten Streckenlokomotiven (Stand 1981) waren allein 1.692 Loks für die sowjetischen Eisenbahnen bestimmt. 1.286 Elektroloks wurden an die ČSD und mehr als 400 Lokomotiven an andere Länder, vor allem an Bulgarien und Polen, geliefert.

Die Serienproduktion der Zweistromlokomotiven mit der Typenbezeichnung 69 E, Serie ES 499.1 begann 1984,die ČSD kaufte hiervon 237 Stück. Die Erfahrungen und Vorteile der Einführung von Zweistromlokomotiven führten zu Überlegungen über die Übertragbarkeit der Lokomotiven auf die benachbarte damalige Deutsche Demokratische Republik, wo seit Beginn der Elektrifizierung der Strecken ein einphasiges 15 kV, 16 2/3 Hz System bestand. Ein Prototyp für die DDR-Bahn wurde 1988 gebaut, und eine Serie von 21 Lokomotiven folgte dann 1991. Die Produktion einer Serie von 14 Lokomotiven mit der Typenbezeichnung 76 E, Baureihe 372 ČSD, begann für die ČSD im Jahr 1991. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Lokomotiven der Baureihen 69 E und 71 E bestellte die ČSD die Baureihen 98 E und 99 E, für Lokomotiven Typ 99 E, Reihe 163 verfügte die ČSD jedoch nicht über die finanziellen Mittel, 51 Lokomotiven verließen das Unternehmen erst 1995. Eine private italienische Eisenbahngesellschaft namens Ferovie Nord Milano war ebenfalls an neun dieser Lokomotiven interessiert, die jedoch nach den speziellen Bedürfnissen des Kunden umgebaut wurden.

Mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Umweltanforderungen stieg die Nachfrage nach O-Bussen. Bis 1958 fand die Montage in Plzeň-Doudlevce statt, doch wurde die Produktion per Regierungsdekret nach Ostrov nad Ohří verlegt. Grund dafür war der Wunsch, eine alternative Produktion einzuführen und alternative Arbeitsplätze in Ostrov zu schaffen, um die gedämpfte Bergbautätigkeit in der Region auszugleichen. Die Produktion des Obus vom Typ 8 Tr begann in Pilsen, wurde aber 1961 in Ostrov eingestellt. In diesem Jahr begann in Ostrov die Produktion des neuen Typs 9 Tr, der sich bei den Kunden großer Beliebtheit erfreute. Der Nachfolger des bewährten “9” war der “14”, dessen letztes Fahrzeug 1999 die Werkstore verließ. Die Nachfrage nach einem Großraumwagen führte zum Bau des Gelenk-Obusses ŠKODA SANOS und des Typs 15 Tr, der bis 1998 produziert wurde. Nach dem Jahr 2000 kehrte die Obus-Produktion nach Pilsen zurück.

In den 1990er Jahren wurde die Produktion der letzten Serie der 82 E-Lokomotiven für den damaligen Block der sowjetischen Staaten eingestellt, stattdessen wurde ein Auftrag zur Modernisierung und Reparatur alter Lokomotiven sowohl für die ČSD als auch für Russland an Land gezogen. Ein bedeutender Teil der Produktionskapazität des Lokomotivwerks wurde auch für den Umbau und die Modernisierung der Prager U-Bahn verwendet. Die Straßenbahnen der meisten Verkehrsbetriebe in der Tschechischen Republik wurden modernisiert, und das dreizellige Niederflurstraßenbahnprojekt ŠKODA 03 T wurde auf den Markt gebracht, was einen Durchbruch in dem bis dahin hochspezialisierten Produktionsbereich der Elektroloks bedeutete. Ein Prototyp wurde 1997 unter dem Markennamen ASTRA gebaut, ein Jahr später begann die Serienproduktion. Neben den tschechischen Städten bekundeten auch Portland und Tacoma Interesse an ŠKODA Straßenbahnen. Damit war der Grundstein für weitere Straßenbahn-Exporte in der Folgezeit gelegt. Ein weiteres, völlig neu entwickeltes Produkt war der elektrische Vorstadt-Doppelstockwagen der Baureihe 471 für die Tschechischen Bahnen mit einer Karosserie aus Aluminiumlegierung, der 1994 in Zusammenarbeit mit ČKD Vagonka, heute ŠKODA VAGONKA Ostrava, gebaut wurde.

Nach 1989 wurde ŠKODA von einem staatlichen Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, in der es nicht nur ein optimales Produktionsprogramm anstrebte, sondern auch seine Geschäftskontakte ausbaute und andere Märkte als die zuvor bevorzugten Märkte der nach 1989 zusammengebrochenen ehemaligen Sowjetunion suchte. In dieser Situation ging Škoda dazu über, sein Produktionsprogramm vom Kerngeschäft, dem Bau von Schienenfahrzeugen, auf den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs auszuweiten. Seit Ende der 1990er Jahre werden die U-Bahnen umfassend modernisiert, und es werden moderne Niederflurstraßenbahnen, Lokomotiven, Oberleitungsbusse und Elektrofahrzeuge gebaut.